2025年2月14日の金曜日、バレンタインデー。仕事終わりに竹橋にある国立近代美術館へ。

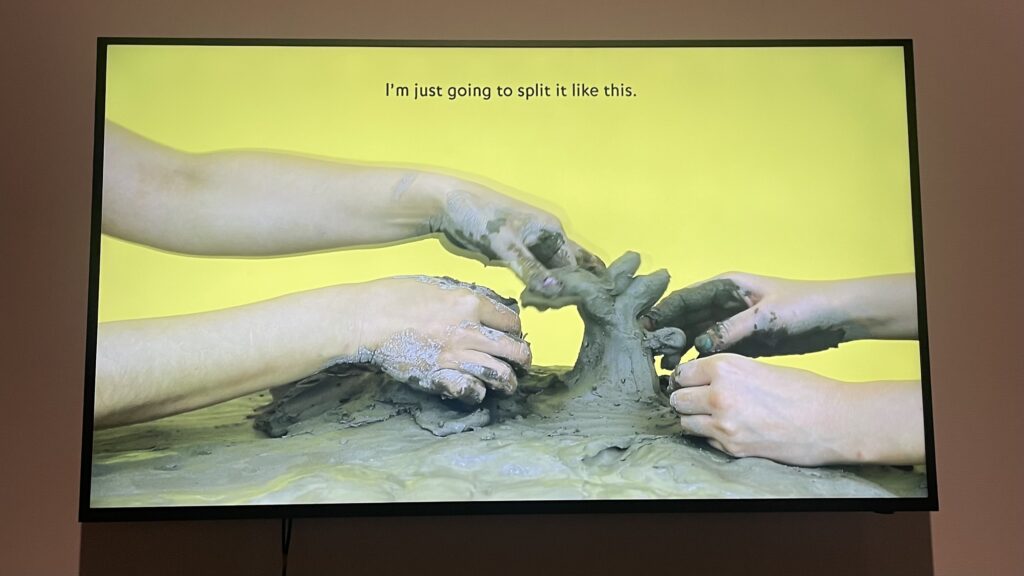

「フェミニズムと映像表現」という小さな企画展を見に行ってきました。

この展示、2024年12月に一度は会期終了を迎えたものの、好評だったことを受け今年2月から6月まで会期延長が決定したという人気ぶり。一度目の開催時から展示の内容は一部変更されているそうです。

そんな「フェミニズムと映像表現」、とてもセンセーショナルで見た人に力を与えてくれるパワフルな展示の内容をレポートしていきます。

主演となり、主体性を持つ女性アーティストの姿

今回の展示の大半を占める作品に共通していたのは、アーティスト自身が映像作品における主役となってカメラの前で演じたりパフォーマンスを繰り広げていたこと。そしてそこで表現されているテーマも「周縁に置かれ、主体性を与えられない女性」という点で重なり合うものが多かった。

もちろん作品の内容は「男性が主役で、女性は自由な権利を奪われ隅に追いやられた脇役(もはや役名もないエキストラくらいの存在)」として描かれている。

しかしビデオカメラが大衆化したことによって女性アーティスト自らがカメラを手に取り、自分に向け、自分たちの思想や声をそれぞれの形で表現していることに、胸を打たれる。そんな作品が日本、韓国、アメリカ…と世界中から海を超えて集結した空間がまず、とてもパワフルで刺激的なのである。

ここで感じられたのが、映像表現とフェミニズムとの相性の良さ。

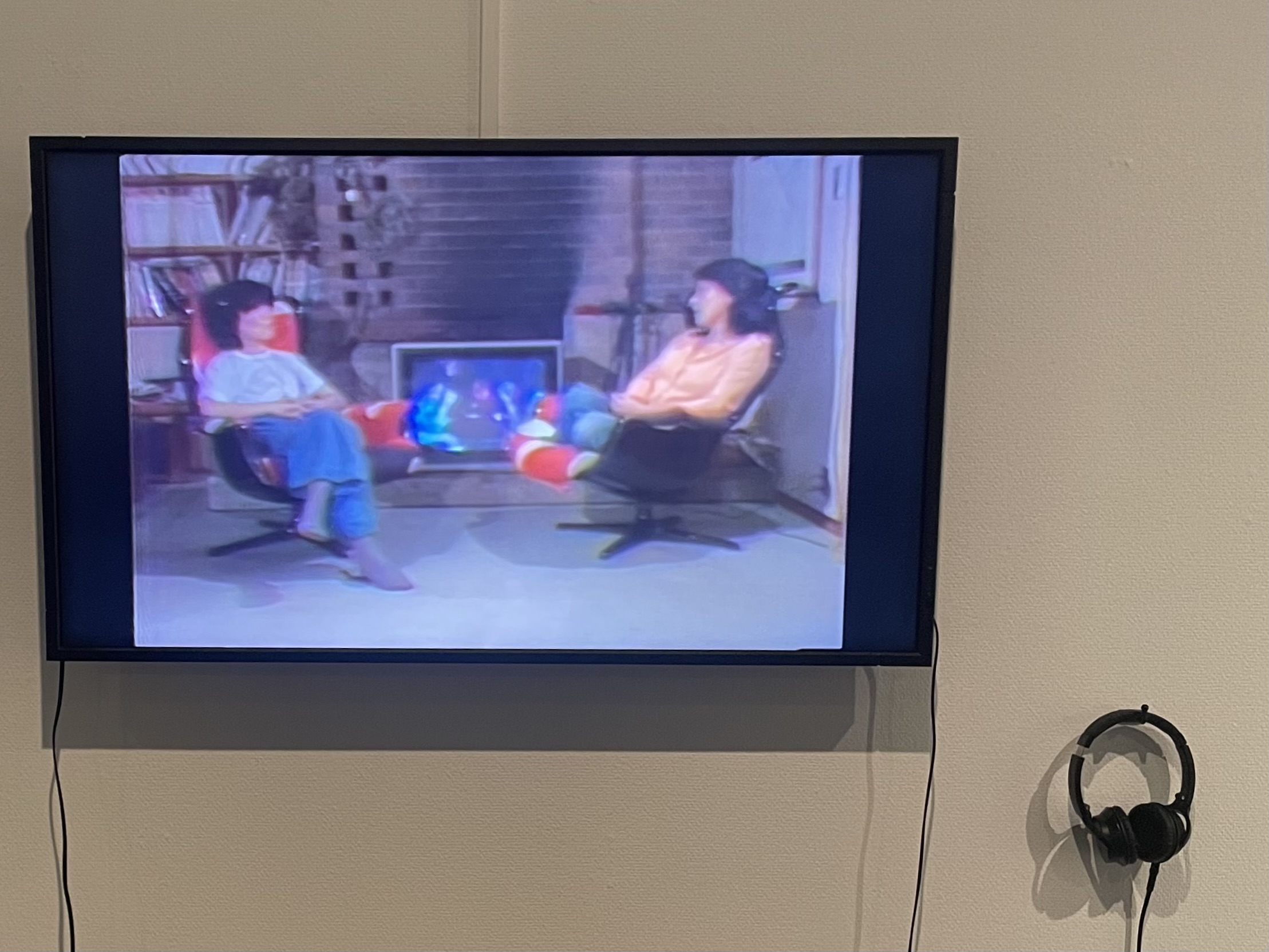

本展示の一つ、出光真子による映像作品では、たとえばしきりに洗濯物を畳む女性が段々と怒りを露わにし、投げやりになっていく様子、2人の女性が政治について静かに対話をする様子など、動作や声をともなって、女性の抱える鬱屈さと、女性に押し付けられてきた役割を引き剥がしていく表現がなされていた。

この「鬱屈さ」と「レッテルから逃れる勢い」という二つの要素を同時に表すことができるのは、複合的なメディアである映像ならではかもしれない。

一役勝っている また叫んだり、低めの落ち着いたトーンで話したり、コソコソ話をしたりと女性たちの「声」があらわになっていることも悲痛さを表すのに、効果を発揮している。

しなやかさの正体、ユーモアと冷静さ

本展示には、キッチンの道具を一つひとつ手に取り、カメラに向かってその道具の名前を発していくという、言葉を選ばずに言うと馬鹿馬鹿しくて、ユーモアにあふれた作品もあれば、「男の人は子供が産まれても自分でいられるのに、女は何で自分を捨てて母親にならないといけないのか」というあまりにも切実なセリフが発せられる、センセーショナルなストーリーで強いメッセージを訴えかけてくる作品もある。

ただ作品の多くが、どこか少し不真面目で、ふざけていて、見ているこちらが思いがけずクスッと笑ってしまいそうになる軽さがあるのだ。抑圧された女性たちの辛さや怒りは相当切実なものであるはずなのに。でもこの妙な軽さは、女性が持つ強さの形容詞としてよく使われる「しなやかさ」という言葉のイメージと一致するのかもしれない。

「しなやか」の由来は「撓(しな)う」。「弾力があって、折れずに柔らかに曲がる」様子を表す言葉で、「しなやかさ」という態度について言うときも同じように、状況に応じて柔軟に対応する姿勢を指す言葉であると考えていいだろう。

最近、男女のグループで女性の生理について話し合う機会があった。

話の流れとして、女性の生理に関する認知はだいぶ広まっているし、企業の制度についてもだいぶ整備が進んでいる、ということについて合意が形成された上で、1人の男性メンバーが「では一体これ以上、何が不満なのか?」と、それまで穏やかだった形相を変えてやや冷静さを欠いた口調、まるで「もう手はすべて尽くしきっただろう」という態度で言い放った。

この発言自体を非難するつもりはないが、他の女性メンバーのあきれと諦めを含んだ表情を見て、私は「女性=感情的」「男性=論理的」というステレオタイプの限界を実感した。この公式はすべての「男女」に当てはまるものではないということを。

この発言に対しては、女性メンバーの1人が、仕事を休むほどではない程度の生理痛やPMS、ナプキンの煩わしさ、衣類やシーツを汚してしまうこと、といった具体的な例をいくつか説明し、騒ぎ立てていた彼は黙り込んだ。

「わからなさ」から激情する彼と、それの怒りの矢をかわし、淡々と言葉を続ける彼女。

社会の中で、女性の立ち位置を上げていくためには、支配あるいは敵視してくる男性に対して、それと同じトーンで対抗するのではなく、飄々とした態度矢ユーモアでもって、しなやかに「かわし」自分たち自身のトーンで声を上げていくことが有効なのだと、実感した体験だった。

あまりにも長い間、女性が自らの権利を主張するための声を奪われてきた歴史のあとでは、たしかに男性よりも大声を出すことで対抗するというのは、たしかに賢明な策ではない。

女性たちは切実さとユーモアでできた「しなやかさ」でもって、これからの時代を切り拓いていくのだ。

金曜日、土曜日は夜20:00まで開館してる上、入場料金が200円引きのたった300円見れるという、何とも手厚い華金サポート体制。

鑑賞している人は男女半々くらいなのが意外でした。ただこれからの時代、女性の権利について考えずに未来を設計していくことは不可能。これは女性だけのための展示ではありません。

ぜひ、会期中に東京国立近代美術館へ!